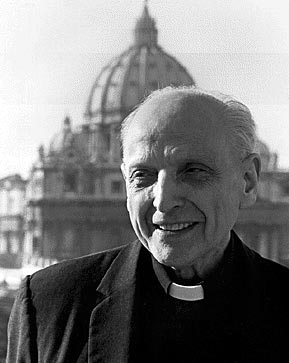

Pedro Arrupe, entre la crisis y la incomprensión

Este año se cumple el centenario del nacimiento de dos insignes españoles que asumieron altas responsabilidades en la Iglesia: Vicente Enrique y Tarancón, que nació en Burriana el 14 de mayo de 1907, y Pedro Arrupe Gondra, en Bilbao el 14 de noviembre del mismo año. A ninguno de los dos se les puede acusar de haber provocado la crisis del cambio religioso. Por el contrario, tuvieron el valor de enfrentarse a fondo con ella, perseverando en una fidelidad que inevitablemente había de resultar conflictiva. Los dos buscaron la reconciliación y ambos fueron mal comprendidos por los bandos contendientes.

Permítame el lector que dedique estas reflexiones al que fue General de los jesuitas durante el periodo 1965-1983. Acabo de leer el libro de más de mil páginas Nuevas aportaciones a la biografía de Pedro Arrupe (Ediciones Mensajero y Editorial Sal Terrae), donde se recogen los trabajos de 24 especialistas. Al final de esta sustanciosa lectura, surge espontáneamente la pregunta: ¿quién fue verdaderamente el padre Arrupe? ¿Un santo que, por fidelidad al Evangelio y a la Iglesia, abrió la Compañía de Jesús a las demandas del mundo moderno? ¿Cómo explicar su mandato en la Compañía y su influencia en toda la Iglesia? Esta cuestión interesa no solamente a los hijos de Ignacio de Loyola, sino a todos los creyentes cristianos y de otras confesiones sensibles al cambio religioso. Pero también a historiadores y hombres y mujeres del mundo de la cultura, incluso agnósticos, puesto que no se trató sólo de una crisis religiosa sino de humanidad, anterior a él y que aún continúa, y ante la que Arrupe se situó de forma ejemplar.

Llegó al gobierno de una de las órdenes religiosas más controvertidas cuando ésta tocaba el punto más alto de su "restauración". Pío VII rehabilitó el Instituto religioso después de cincuenta años de supresión. Retomaron la historia los supervivientes de aquella afrenta, hombres beneméritos que, a juicio de los historiadores, tenían ya poco de común con el pelotón de jóvenes universitarios ansiosos de grandes empresas y capitaneados por Ignacio de Loyola, que se ofrecieron al papa Pablo III en 1538. Todo sucedió en un momento y de un modo demasiado apremiantes. El historiador jesuita Jean Claude Dhotel hace notar que aquellos padres de 1814 vivían todavía recordando los reinados de Luis XIII y Luis XIV. Seguían ilusionados con poder gozar de la misma protección bajo los Borbones, sin caer en la cuenta de hasta qué punto había cambiado la sociedad francesa después de la Ilustración, la Revolución y su Imperio. El siglo XIX, escribe Andrea Riccardi, "fue el tiempo de la marginación del cristianismo de sus posiciones tradicionales en la sociedad europea..., el régimen de cristiandad, la alianza y la compenetración entre el trono y el altar parecían casi la única condición en que el cristianismo de Roma podía vivir influyente, libre de persecución y capaz de cumplir su misión. De lo contrario sobrevendría el caos".

Sin embargo, en 1965, cuando los jesuitas eligen General a Pedro Arrupe, la Compañía había llegado a su máxima expansión. Eran 36.038, un número jamás alcanzado en la historia, y estaban presentes en más de 100 países articulados en 84 provincias. En el mundo católico y en la sociedad política y civil, la Compañía de Jesús era percibida como un gran cuerpo compacto, compuesto de teólogos, profesores de derecho, directores de casas de retiro, bioquímicos, astrofísicos, educadores, misioneros, confesores de papas, y hasta... un ministro de Estado y algún guerrillero. Aquella homogeneidad era sólo aparente. Por una parte estaban los pensadores, precursores del Concilio, como el antropólogo y científico Teilhard de Chardin, los teólogos Henri de Lubac y Karl Rahner, el escriturista, defensor y promotor del ecumenismo y de la libertad religiosa Agustín Bea y los pioneros del pensamiento social católico y del compromiso por la justicia e igualdad entre las razas John La Farge y Heinrich Pesch, por citar los más famosos. Y muy cerca de ellos todos los que sentían la necesidad de un diálogo sincero y evangelizador con un mundo profundamente transformado. Todo ese torrente caudaloso fue aprovechado por el Concilio.

Del Concilio recibió Arrupe la voluntad, a toda prueba, de llevarlo a la vida. Para él no había otro objetivo, en fidelidad al Evangelio y a la Iglesia, que alcanzar a un mundo que se cree autosuficiente, que pretendiendo construirse a sí mismo a golpe de ciencia, de técnica y de ideologías, se despeñaba en divisiones profundas, ambiciones generadoras de injusticias, injusticias generadoras de pobrezas de todas clases. Ése fue precisamente el objetivo de Juan XXIII al convocar el Concilio.

Por otra parte, dentro de la misma orden, actuaban los defensores de la "antigua doctrina", la que había predominado en la segunda Compañía nacida el 1814. No es fácil comprender que un verdadero "discernimiento ignaciano" les hubiera llevado a concentrar su lucha contra la filosofía de las Luces. Obsesionados con los errores del marxismo, el evolucionismo y el laicismo, no podían mirar con sosiego el futuro de la Iglesia.

Fue, efectivamente, un problema de "mirada". Una mirada evangélica al mundo es la que situó y mantuvo a Arrupe en el esfuerzo por orientar y lanzar a la Compañía a las "fronteras" de ese mundo. Y no sólo a la Compañía, sino, en cuanto pudo, a la Iglesia y a todo hombre de buena voluntad. Sus mensajes a hombres y mujeres de todas las culturas fueron idénticos. Su insobornable optimismo brotaba de esa contemplación misericordiosa del mundo. "Soy optimista porque creo en Dios y en el hombre... En un hombre, que ha perdido la referencia con su Centro y se ha puesto a dudar de que ese Centro haya jamás existido, o que sea otra cosa para el hombre que el hombre mismo...".

Es ese optimismo el que le hace detectar las "fronteras" donde el ser humano se rompe, se destruye y destruye: motiva a los jesuitas a afrontar el desafío de la increencia. "¿Qué habéis hecho", les pregunta, "en materia de contactos con los no-creyentes? ...He notado que varios mostrabais cierta sorpresa al preguntaros sobre esto... Pues es vital cómo se sitúa la Compañía ante este desafío". O les lleva en masa hasta las fronteras de la injusticia y sus derivados: la pobreza, el racismo. "La acción a favor de la justicia, y la participación en la transformación del mundo, se nos presentan como una dimensión constitutiva de la predicación del Evangelio, es decir, la misión de la Iglesia para la redención del género humano y la liberación de toda situación opresiva. ¿Puede uno acceder a la mesa de la comunión sin tomar la decisión de actuar a favor de los que tienen hambre?". Una de sus últimas decisiones como General (noviembre 1980) fue movilizar a la Compañía en la "frontera" nueva -y desgraciadamente de hoy-, a nivel mundial, de los refugiados, incluso poniendo a su disposición locales de la propia curia generalicia: "Nuestra opción por los pobres y los sin voz nos lleva a los refugiados, que son los más pequeños, según el evangelio".

O clarifica fronteras allí donde un celo no discernido desfigura la acción que un cristianopuede asumir desde el Evangelio. Así, a los Provinciales de América Latina, que se la piden, les ilumina con una certera carta sobre el análisis marxista. O actúa en directo en las fronteras nacidas de una evangelización contaminada de colonización, en África y Asia Oriental, haciendo suyas, y sobre todo haciendo realidad, las palabras históricas de Pablo VI en Uganda: "Vosotros, africanos, sois en adelante vuestros propios misioneros. La Iglesia de Cristo está realmente implantada en esta tierra bendita...". Y hace desembocar toda su propia experiencia misionera en una dinámica de "inculturación", que empieza por la inmersión personal del propio evangelizador en una cultura ajena sacrificando la propia. O, allí donde la debilidad humana ha creado fronteras religiosas, incluso dentro del cristianismo, se volcará y hará que se vuelquen los jesuitas en un diálogo ecuménico e interreligioso que es un camino en exploración.

Nada extraño que éstos y otros numerosos intentos, sembrados por el Concilio y asumidos, de corazón, por Arrupe, se vieran frenados por el desconcierto que producía el mero hecho de plantearlos y por las tendencias aislacionistas, vivas y activas en la Iglesia y en la Compañía desde los años cincuenta. Pero no fue ésta, sin duda, la mayor cruz de Arrupe, que había cargado en su vida con muchas, sino la de la duda o la sospecha sobre él, que había hecho de su fidelidad a Cristo, a la Iglesia y al ser humano, su compromiso más total. Y que nunca puso resistencia en reconocer sus errores y los de la Compañía, al contrario. Eso sí: "No pretendemos", escribió a los Provinciales de América Latina en años muy difíciles, "defender nuestras equivocaciones; pero tampoco queremos cometer la mayor de todas: la de esperar con los brazos cruzados y no hacer nada por miedo a equivocarnos".

José María Martín Patino

0 comentarios