Debates imposibles

Carecemos de la información mínima para poder juzgar la eficacia y gestión de nuestros gobernantes

Supongamos, que ya es mucho suponer, que es posible un debate público sobre la fiscalidad en España con unos gobernantes socialistas que en menos de dos años han pasado de decir que se podía devolver a los ciudadanos parte de sus impuestos, porque sobraba recaudación, a afirmar ahora que los ciudadanos pagan pocos impuestos para financiar los servicios públicos. Supongamos, que ya es mucho suponer, que es posible un debate sobre la cuestión con unos gobernantes que utilizan como argumento el dato bruto de la presión fiscal comparada entre países distintos, cuando cualquiera sabe hoy que la única comparación válida entre países es la del índice de esfuerzo fiscal de la población, ese que tiene en cuenta la distinta capacidad para pagar impuestos en función de la renta disponible.

Pues bien, aun suponiendo lo anterior, resultaría que a los ciudadanos nos falta un elemento de juicio esencial para poder debatir razonablemente sobre la relación entre impuestos y servicios públicos, un elemento que se nos oculta con alevosía y premeditación por nuestros gobernantes de toda laya, sean los estatales, los autonómicos o los locales. Hablo de los datos económicos sobre la eficiencia del gasto público en la prestación de los diversos servicios, es decir, de los datos que nos muestren cuánto invierten nuestras Administraciones Públicas para lograr unos determinados servicios, cuál es el coste comparativo de un mismo servicio tal como una operación cardiaca concreta prestado en España o en Suecia, o en Bilbao y Sevilla. Porque hablar solo del volumen del gasto público, sin contar con los datos mínimos acerca de la eficiencia de ese gasto, es un diálogo de tontos.

En uno de los pocos sectores en que existe una comparativa internacional continuada en el tiempo acerca de resultados del gasto público a nivel internacional, como es el sector de la enseñanza no universitaria, los sucesivos Informes PISA han puesto de manifiesto que no existe relación ninguna entre volumen total del gasto público por alumno y la competencia cognitiva o aprovechamiento obtenido por éstos (Julio Carabaña). Que hay países, como Dinamarca y Noruega, que obtienen peores resultados que otros que invierten mucho menos que ellos, como la República Checa. Que hay Comunidades Autónomas que invierten 8.858 euros anuales por alumno (País Vasco) y obtienen peores resultados que otras que invierten 5.791 (La Rioja). Que la enseñanza concertada obtiene los mismos resultados educativos que la pública con un coste inferior en más de un 40%. Vamos, que la calidad de los servicios públicos no depende en exclusiva del volumen global de la financiación a ellos destinada, sino también depende mucho de la eficiencia de la organización y gestión del servicio.

Y sobre este punto carecemos de datos: con lo que llegamos a la escasamente democrática situación de que a los ciudadanos se nos piden los impuestos, pero no se nos facilitan a cambio los índices de eficiencia comparativa de los Gobiernos en la gestión de esos impuestos. Se nos trata en esta cuestión (mejor dicho, nos dejamos tratar) como súbditos y no como ciudadanos.

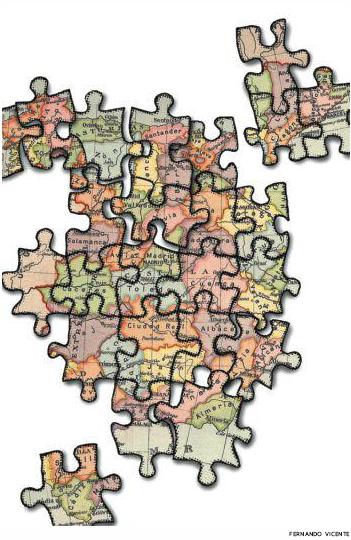

En una reciente obra sobre la financiación de las autonomías, el hacendista Carlos Monasterio ha puesto de manifiesto la perversión a que ha conducido la falta de información contrastada y fiable sobre el grado de eficiencia en la gestión de los servicios públicos por los Gobiernos autonómicos, que son los que prestan la mayor parte de ellos (sanidad y educación, por ejemplo). Los ciudadanos carecemos de la información mínima para juzgar la gestión de nuestros respectivos Gobiernos, no sabemos si lo hacen peor o mejor, no podemos someterles a un verdadero juicio político en su gestión. Esa famosa democratic accountability que los políticos no se quitan de la boca en sus discursos, la hacen en realidad imposible en su práctica cotidiana.

Es más, nuestros gobernantes autonómicos han conseguido algo verdaderamente pasmoso: no solo que no podamos juzgar su gestión y corregirla en su caso en las urnas, sino que han logrado que el debate público se desplace siempre a la presunta cicatería de la Administración Central en la financiación. El mensaje que propalan y que ha calado en un público indefenso es el de que cualquier deficiencia de gestión se debe a una insuficiente provisión de financiación procedente del Estado, nunca a su gestión mejor o peor del dinero a su disposición. Con lo que el juego político permanente que presenciamos es el de la permanente renegociación de la distribución de recursos entre Estado y Comunidades, como si esa fuera la cuestión relevante y no la gestión que realmente se hace de los recursos disponibles.

Para poder establecer un debate público serio e informado sobre impuestos y servicios públicos es preciso que los gobernantes nos muestren la parte de la cuestión que sistemáticamente nos ocultan: la de sus índices de gestión y resultados. Sin ellos lo que tenemos no es debate, sino palabrería barata.

José María Ruiz Soroa es abogado.